NIPT(新型出生前診断)検査とは

NIPT(新型出生前診断)は、妊婦さんの血液を使って胎児の染色体の状態を調べる検査です。

母体の血液中には、胎児由来のDNAが含まれており、それを解析することで、胎児の状態を母体にも赤ちゃんにも負担が少ない方法で確認できます。

主に、21トリソミー(ダウン症候群)、18トリソミー(エドワーズ症候群)、13トリソミー(パトウ症候群)の3つに対応しています。

NIPT(新型出生前診断)検査の特徴

NIPT(新型出生前診断)は、妊婦さんとお腹の赤ちゃんに負担をかけず、早い段階から高精度に染色体異常の可能性を調べられる、新しい形の出生前診断です。

これまでの検査と比べて、安全性も精度も大きく向上しており、多くの妊婦さんに安心を届けています。

ここでは、NIPTの主な特徴を3つの観点からご紹介します。

胎児に負担をかけない検査方法

従来の出生前診断では、羊水検査で約1/300、絨毛検査で約1/100の割合で流産などの可能性があるとされています。

これに対し、NIPT(新型出生前診断)は妊婦さんの腕から少量の血液を取るだけで検査が可能です。

母体の血液中に含まれる胎児のDNA断片を解析するため、赤ちゃんや母体に対して身体的な負担をかけることがありません。

妊娠初期から受けられる検査

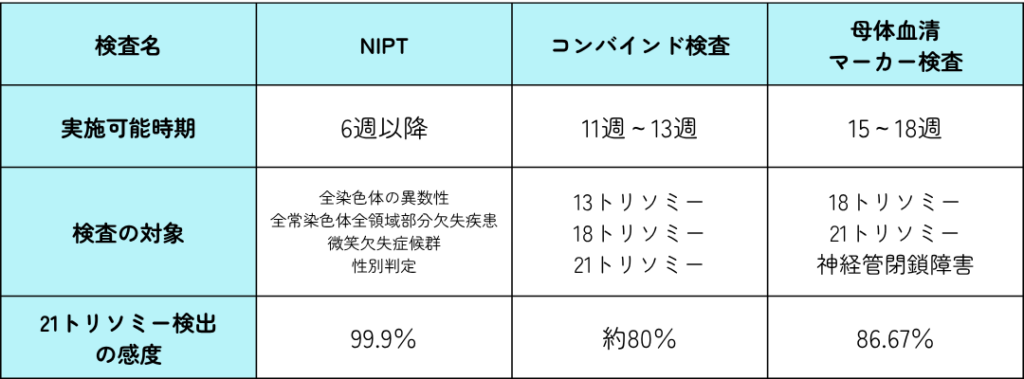

これまでの血清マーカー検査やコンバインド検査などは、妊娠11週以降にならないと実施できませんでした。

しかし、NIPT(新型出生前診断)は妊娠のごく初期段階、超音波検査で妊娠が確認されたタイミングから受けられます。

早い段階で胎児の状態を知ることが可能なため、今後の対応について十分な時間を持って考えられるでしょう。

高い検査精度

NIPT(新型出生前診断)の大きな魅力のひとつが、高い信頼性です。

染色体検査は「感度」と「特異度」の2つの数値で評価されます。

特に21トリソミー(ダウン症候群)に関して、NIPTは感度99.9%、特異度99.9%という非常に高い数値を誇っています。

これにより、赤ちゃんの染色体の状態を、これまで以上に高い精度で知ることが可能です。

NIPT(新型出生前診断)検査の対象者

NIPT(新型出生前診断)は、すべての妊婦さんが受けられる検査ですが、以下のような条件に当てはまる方には、特に推奨されています。

- 高齢妊娠(35歳以上)の方:妊娠年齢が高くなるほど、胎児が染色体に異常を持つ可能性が高まることが知られています。

- 過去、染色体数や構造に変化がある赤ちゃんを妊娠・出産したことがある方:以前の妊娠や出産で染色体に異常があった場合、次の妊娠でも同様のリスクがあるため、早期の評価としてNIPTが有効です。

- スクリーニング検査で染色体への異常の可能性が示唆された方:胎児ドックや母体血清マーカー検査などでリスクが高いとされた場合、NIPTは次の段階の判断材料として有効です。

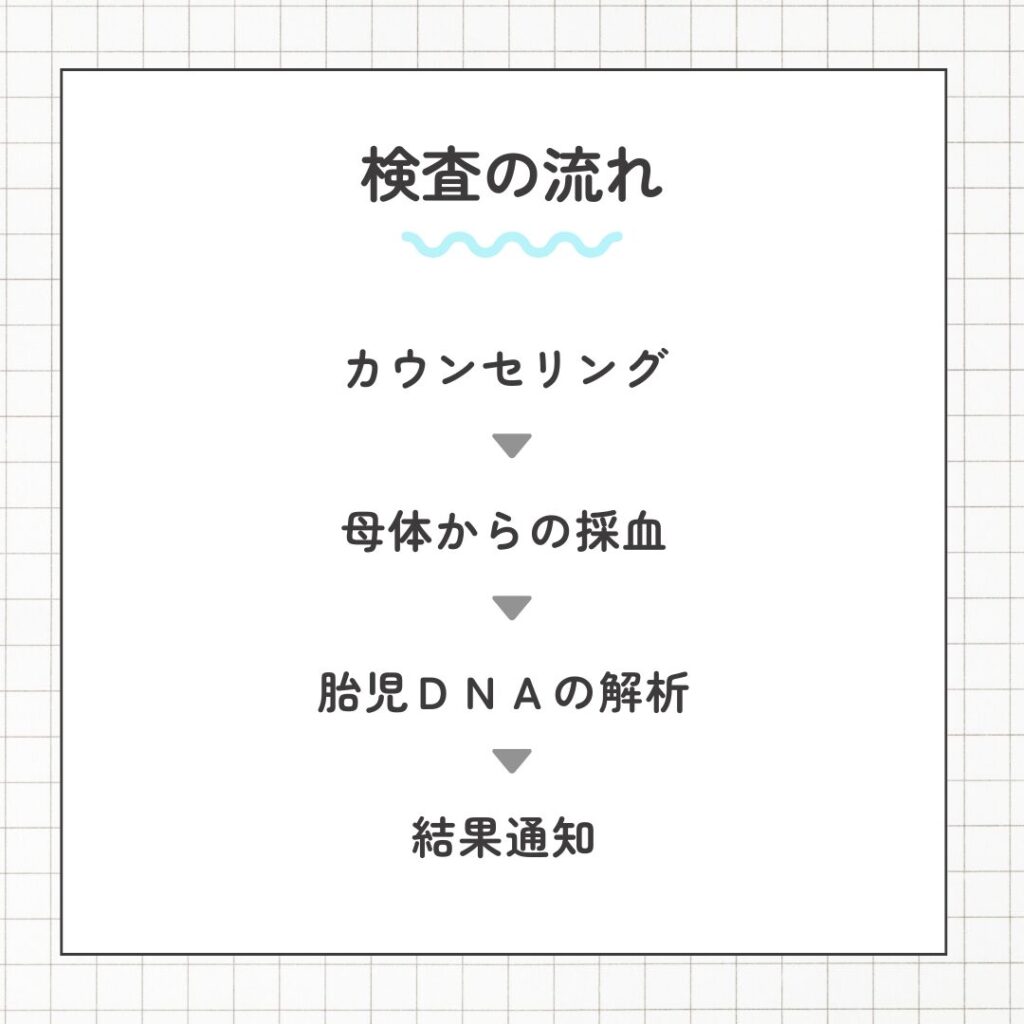

NIPT(新型出生前診断)検査の主な流れ

NIPT(新型出生前診断)はシンプルな手順で進められ、母体や胎児への負担も少ないことが特徴です。

以下では、検査を受ける際の一連の流れについて詳しく解説します。

初めて受ける方でも安心して臨めるよう、各ステップでのポイントを確認しておきましょう。

検査前のカウンセリング

検査を受ける前に、専門の医師によるカウンセリングが行われます。

ここでは、NIPT(新型出生前診断)の目的や検査でわかる内容、結果の意味などについて詳しく説明されます。

不安や疑問をしっかり解消しておくことが、安心して検査を受けるための第一歩です。

母体からの採血

必要な血液はおよそ10mlと少量で、採血による痛みもごくわずかです。

NIPT(新型出生前診断)は母体の血液から胎児のDNA情報を抽出するため、母体や胎児に危険がない安全な方法だといえます。

胎児DNAの解析

血液は専門の解析機関に送られ、DNAが詳しく調べられます。

この解析により、21・18・13トリソミーといった染色体に見られる先天的な特徴の有無を確認できるようになります。

検査結果の通知と今後の対応

検査から1〜2週間ほどで、結果が通知されます。

必要に応じて羊水検査などの追加検査を提案されることがあります。

その内容をもとに、今後の方針について医師とじっくり相談することが大切です。

NIPT(新型出生前診断)検査の結果とその解釈

NIPT(新型出生前診断)を受けたあとは、その内容を踏まえてどのような行動をとるべきかが重要になります。

正しい理解は、ご家族にとって冷静な判断を下すための第一歩です。

ここでは、検査結果の見方や、費用面について解説します。

検査結果の受け取り方と内容

NIPT(新型出生前診断)の結果は「陽性」または「陰性」といった形で示され、陽性の場合には、染色体異常の可能性を示す数値(陽性スコア)も併せて提供されます。

ただし、赤ちゃん由来のDNAが母体血中で十分に確認できないときや、一部の薬剤の影響によって検査が正しく実施できないときもあり、その場合は「再採血」が必要です。

NIPT(新型出生前診断)検査はスクリーニング検査である理由

NIPT(新型出生前診断)はあくまでスクリーニング検査であり、早い段階で異常の可能性を見つけるための検査です。

そのため、スクリーニング検査で陽性と出たからといって、それが確定診断ではないという点には注意が必要です。

たとえNIPTの信頼性が高くても、最終的な判断には羊水検査などの確定的検査が必要となります。

たとえばがんの診断でも、画像検査や生検など複数の検査を組み合わせるように、出生前診断でも段階を踏んで診断していく必要があります。

スクリーニング検査はあくまでも、次の一歩を考えるための情報として活用しましょう。

検査にかかる費用について

NIPT(新型出生前診断)の検査費用は、医療機関によって異なります。

一般的に、21・18・13トリソミーだけを対象とした基本的な検査でも、およそ9万〜24万円(税抜)ほどかかるのが一般的です。

ヒロクリニックNIPTでは、検査対象の範囲や内容に応じて複数のプランを提供しています。

税込53,680円の「ベーシックプランH」から、税込230,780円の「ベーシックプランF」まで、ニーズに応じて選べる仕組みです。

検査費用は決して安価とはいえず、経済的に負担になるかもしれませんが、将来的な安心材料として捉えられるものでもあります。

しっかり検討したうえで判断する必要があるでしょう。

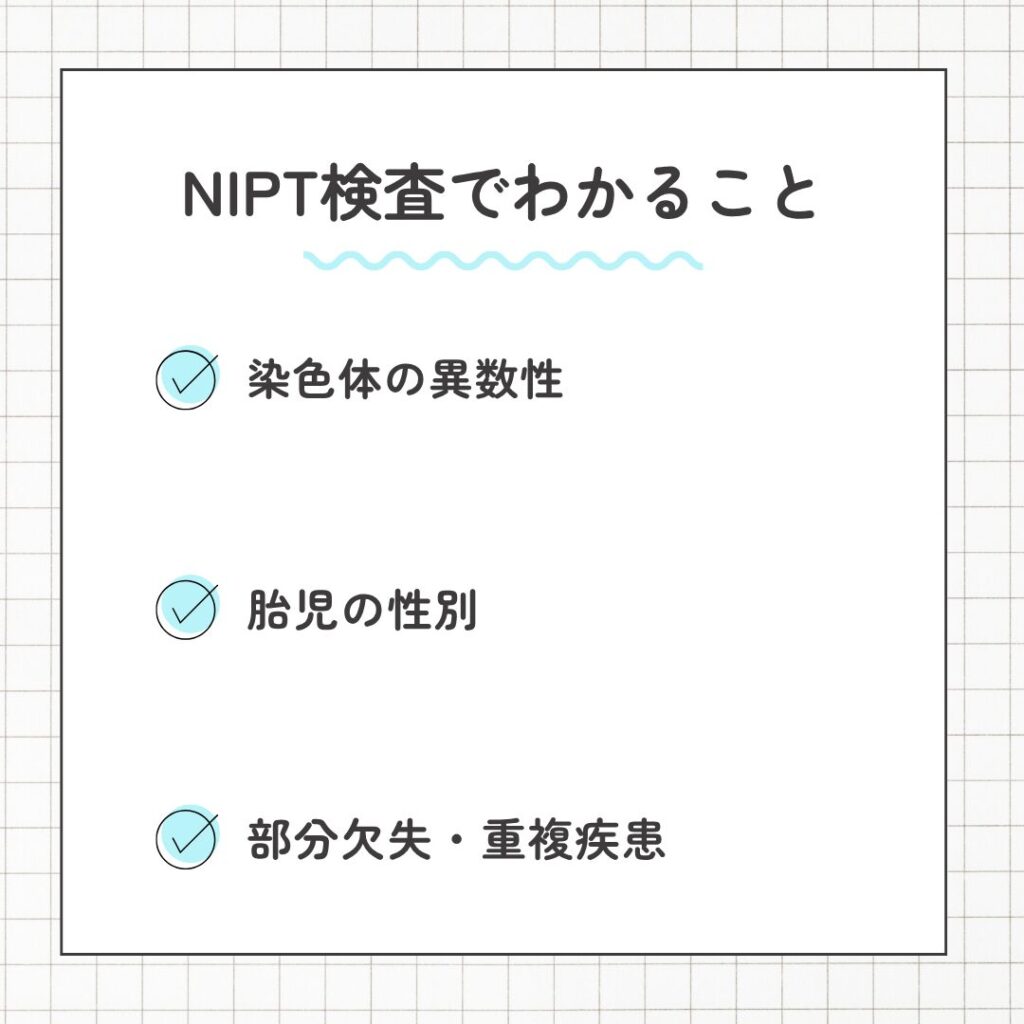

NIPT(新型出生前診断)検査で判明すること

NIPT(新型出生前診断)は、妊婦さんの血液からお腹の赤ちゃんの遺伝情報を調べることで、染色体の異常リスクを早い時期から判定できる検査です。

特に、代表的な13・18・21トリソミーの有無を高精度で判定できる点が大きな特徴です。

さらに近年では、性染色体の異常や性別に加え、全染色体領域の部分的な欠失・重複といった微細な異常についても検出可能になってきました。

ここでは、NIPTによって具体的にどのようなことがわかるのか、主な疾患やその影響、検査によって得られる情報について詳しく解説します。

全染色体の異数性について

私たち人間の体は、46本の染色体で構成されています。

通常は22対の常染色体と、性別を決める性染色体(XXまたはXY)からなりますが、数が1本多かったり少なかったりすることがあります。

これが「染色体の異数性」といわれるもので、胎児の成長や健康に大きく影響を及ぼす場合があるのです。

代表的なものに21番染色体が3本になる「21トリソミー(ダウン症候群)」がありますが、先天的な特徴は、他にもさまざま存在します。

13トリソミー(パトウ症候群)

13番染色体が3本存在することで起こる先天性疾患で、パトウ症候群と呼ばれます。

脳やその他の臓器に先天的な欠損を抱えて生まれるケースが多く、ほとんどは流産、もしくは生後まもなく亡くなってしまいます。

主な特徴として挙げられるのは、成長障害、口唇口蓋裂、多指趾症、心疾患、眼の異常などです。

もしこれが「モザイク」という状態である場合、症状が比較的軽い場合もあります。

18トリソミー(エドワーズ症候群)

18番染色体が多いことで生じるのがエドワーズ症候群です。

胎児期からの発育不全が原因で、多くは流産や死産となってしまいます。

出生した場合でも、多くの赤ちゃんが1歳未満で亡くなるケースが多く、心疾患、関節の拘縮、消化管の奇形など、複数の重篤な症状が見られるケースが多数です。

生存できた場合も、重度の知的障がいや身体障がいを抱えることが考えられます。

21トリソミー(ダウン症候群)

ダウン症候群は21番染色体が3本あることで起こるものです。

知的障がいや成長の遅れ、特徴的な顔つき、筋緊張の低下などが見られます。

また、甲状腺機能障害や心疾患、眼・耳の疾患など、複数の合併症を持つことも少なくありません。

支援教育や医療支援を受けながら、スポーツや芸術などで活躍する人も多く、寿命としては50〜60歳が多いとされています。

胎児の性別判定

NIPT(新型出生前診断)では、赤ちゃんの性別も早いうちから確認できます。

通常、エコーで性別がわかるのは妊娠中期頃ですが、NIPTでは妊娠初期から判別可能です。

また、「性別を早く知りたい」という気持ちに応えるだけでなく、医学的な理由で性別を早く知る必要がある場合にも役立ちます。

たとえば、家系にX連鎖劣性疾患がある場合、男の子に発症リスクが生じます。

そのような場合、早い段階で性別がわかると、その後の準備に活かせるでしょう。

全常染色体領域の部分欠失・重複疾患

近年のNIPT(新型出生前診断)技術は進化を遂げており、微小欠失や部分的な重複といった、一部の染色体に異常がある場合の検出も可能になっています。

これにより、染色体本数の異常リスクを高精度で把握できるようになりました。

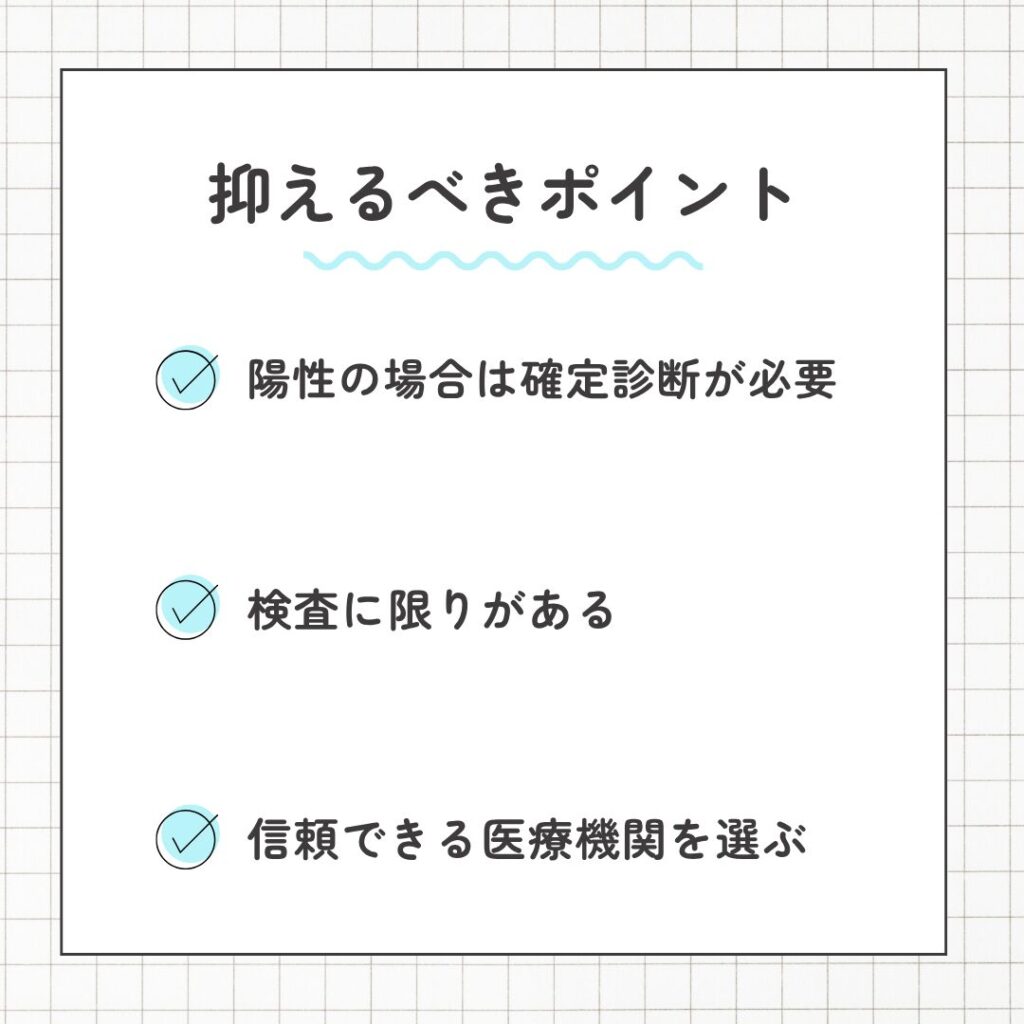

NIPT(新型出生前診断)検査を受ける前に知っておきたいこと

NIPT(新型出生前診断)は、赤ちゃんの染色体の状態を早い時期から調べられる画期的な検査です。

しかし、検査を受ける前に「NIPTで何がわかるのか」「検査の限界はどこにあるのか」など、正しく理解しておくことがとても大切です。

ここでは、NIPTを検討するうえで、押さえておきたいポイントを解説します。

陽性結果でも確定診断が必要

NIPT(新型出生前診断)は、あくまでもスクリーニング検査です。

そのため、陽性=確定とは限りません。

もしNIPTが陽性だった場合でも、本当に赤ちゃんに異常があるかどうかを確認するには、確定診断として羊水検査や絨毛検査などが必要です。

正確な診断を得るためには、次のステップに進むことが必要だという点を、あらかじめ理解しておきましょう。

絨毛検査

絨毛検査とは、「絨毛(じゅうもう)」という部分から細胞を取り、赤ちゃんの遺伝子異常を調べる確定的検査です。

比較的早い時期に検査できるのが特徴です。

ただし、胎児そのものの細胞ではなく胎盤由来の細胞を取るため、胎児とは遺伝子が異なるケースもあり、誤差が生じる可能性があります。

このため、近年では絨毛検査を選ぶケースは減ってきています。

羊水検査

羊水検査は、赤ちゃんの細胞が含まれている羊水から、染色体や遺伝子を詳しく調べる確定的検査です。

お腹に超音波をあてて赤ちゃんの位置を確認しながら、細い針でお腹から子宮に刺し、羊水を約20ml取ります。

その後培養したうえで、マイクロアレイ検査やG-band検査などにより、詳細に分析します。

この検査により、赤ちゃんの染色体の状態を確認できるのですが、お腹に針を刺すため、0.3%ほど破水や流産の可能性がある点は理解しておきましょう。

また、結果が出るまでに2〜4週間ほどかかる点も、心構えが必要です。

検査可能な疾患に限りがある

NIPT(新型出生前診断)では、すべての遺伝性疾患や染色体の異常を網羅できるわけではありません。

対象となるのは、主に13・18・21トリソミーです。

これ以外の異常は検出できないこともあります。

「NIPTですべてがわかるわけではない」ということも、誤解のないように知っておきたいポイントです。

信頼できる医療機関を選ぶ重要性

NIPT(新型出生前診断)を受けるならば、信頼できる医療機関を選ぶことが大切です。

認可施設では、検査前にカウンセリングが義務づけられているため、医師からの丁寧な説明やサポートが受けられるでしょう。

安全性や流れについて疑問点を解消したうえで、安心して検査を受けられます。

NIPTは今後の人生にも関わる大切なものです。だからこそ、実績やサポート体制のある信頼できる施設を選びましょう。

まとめ

NIPT(新型出生前診断)は、妊婦さんの血液から、赤ちゃんの染色体の状態を調べられる、信頼性の高い検査です。

母体や胎児への負担が少なく、早い時期から検査できる点で注目を集めています。

対象となるかどうか、また内容をどう受け止めるかは、それぞれのご家庭の事情や価値観によって異なります。

大切なのは、信頼できる医療機関で正しい情報をもとに、納得のいく選択をすることです。

NIPTの実施施設は年々増えており、中には専門的なカウンセリング体制や、万が一の際のフォローアップ体制が整ったクリニックもあります。

ヒロクリニックNIPTは、全国に複数の連携医療機関を持ち、通いやすさやサポートの手厚さで選ばれています。

安心して検査を受けるためにも、信頼性や内容、費用などをよく比較検討し、ご自身に合った施設を選ぶことが大切です。

大切な命に向き合う選択だからこそ、信頼できる施設を選び、納得のいく一歩を踏み出しましょう。