今注目が集まっている医療や健康情報を病院検索ホスピタが厳選して分かりやすくお届け! 今回は『 死因4位! 「肺炎ぐらい…」は禁物!!』をご紹介させて頂きます。

作詞をすれば大ヒット、本を書けばベストセラー。「上を向いて歩こう」や「大往生」で知られるマルチタレントの永六輔さんが2016年7月7日、肺炎のため亡くなりました。83歳でした。

肺炎は日本人の死亡原因の第4位です。1位のがん、2位の心臓病、3位の脳卒中は、とても難しい病気というイメージがありますが、肺炎は難しい病気に感じませんよね。これほど医療が進歩しているのに、なぜいまだにこれほど危険な病気なのでしょうか。

重要かつ壊れやすい

肺炎は肺が「炎症」を起こす病気です。

しかし炎症を起こす病気はたくさんあります。目の炎症は結膜炎ですし、胃の中が荒れると胃炎を起こします。しかし結膜炎でも胃炎でも、人は死にません。どうして肺の炎症は、人を死に至らしめるのでしょうか。

それは肺が「生命にかかわる重要な臓器」であり、かつ「とても壊れやすい臓器」だからです。

クリーンルームを備えた超精密機械工場

肺は、血液に酸素を溶け込ませ、血液から二酸化炭素を取り出す仕事をしています。血液は血管という管の中を通っているのに、どうして酸素を溶け込ませたり、二酸化炭素を取り出したりすることができるのでしょうか。それは、とても小さいからです。

人の体の中で最も太い血管は心臓から出たばかりの血管で、断面は500円玉ぐらいあります。一方、肺の中の血管の直径は0.005~0.01ミリしかありません。そんな極細の血管は、肺胞(はいほう)というこれまた微小な器官に接触し、酸素と二酸化炭素を交換しています。肺胞の大きさは0.2ミリほどで、これが左右の肺の合計で2~3億個もあるのです。

つまり肺は、超精密機械工場なのです。だから壊れやすいのです。それゆえ、ちりひとつないクリーンルーム状態でなければなりません。

「ゲップ」より「むせ」の方が強い理由

肺と胃は、出入り口を共用しています。口と鼻です。人は口の中に入ったものを瞬時に判別し、食べ物と水は胃に、空気は肺に送り込みます。しかしこの「送り込み」が失敗することがあります。胃に間違って空気が入ってしまうと、ゲップとして送り返されます。一方、肺に食べ物が間違って入ろうとすると、むせることで肺への侵入を食い止めます。

ゲットとむせでは、むせの方が断然強いですよね。それは、胃への異物混入は、毒でない限り大勢に影響がありませんが、肺への異物混入は生死に関わるからです。

「むせ」は、重要かつ壊れやすい肺を守るための鉄壁の防御手段なのです。

「細菌」「非定型」「ウイルス」

肺炎は、その鉄壁の防御をかいくぐって肺が壊される病気なのです。肺炎の原因はいくつもあるのですが、ここでは「微生物による肺炎」と「飲み込みの衰えによる肺炎」の2つを紹介します。

まずは微生物による肺炎をみてみましょう。主に3つのグループに分かれます。

①「細菌性肺炎」を引き起こすのは、肺炎球菌(はいえんきゅきん)や黄色ブドウ球菌などです。

②「非定型肺炎」は、マイコプラズマ、クラミジアなど、特殊な細菌によって発症します。

③「ウイルス性肺炎」は、インフルエンザウイルスや麻疹ウイルス、水痘ウイルスなどです。

ウヨウヨしているのになぜ?

にも発熱にも、これらを動かすエネルギーが必要です。そのエネルギーとは「元気」と「健康」です。つまり、微生物に感染しても肺炎を起こさない人は、元気で健康な人であり、肺炎を起こす人は元気がなく不健康な人なのです。肺炎が、お年寄りに多く発生したり、別の病気の「次」に起こることが多いのはそのためです。

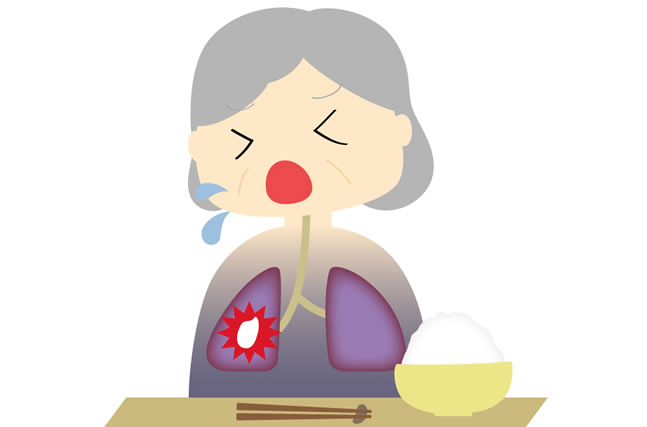

誤嚥性肺炎

肺炎の敵は、微生物だけではありません。肺に食べ物や水、または口の中の細菌が入ったら、やはり肺炎を起こします。しかし食べ物も水も口の中の細菌も、人が生きていくためには体の中に入れなければなりません。食べ物と水が、きちんと胃の中に落ちれば問題ありません。口の中の細菌も、口の中にとどまっていれば健康を害しません。

しかし高齢になると、飲み込みがうまくいかなくなり、食べ物や水が、間違って肺に送られてしまうのです。口の中の細菌も、食べ物に付着して肺に届いてしまいます。肺に届いたら最後、精密機械は簡単に壊されてしまいます。

「飲み込む動作」のことを「嚥下(えんげ)」といいます。誤って嚥下したことにより生じる肺炎を「誤嚥性肺炎(ごえんせい・はいえん)」といいます。

介護が必要な高齢者のご飯がドロドロになっているのは、誤嚥を防ぐためです。そして、誤嚥性肺炎を予防するためなのです。ドロドロのご飯は、どんなに工夫して作ってみてもおいしくはできません。しかし安全に飲み込んで栄養を摂ってもらうには、ドロドロご飯しか方法がないのです。

38度、咳、痰、胸の痛み

肺炎の症状の特徴は38度以上の高熱と咳と痰と胸の痛みです。これが1週間以上続いたら、必ず医者にかかってください。

肺炎の検査は胸のX線撮影と血液検査です。これだけで肺炎か単なる風邪かが分かります。肺炎の原因については、痰を採取して中に微生物が入っているかどうかの検査が必要です。

治る病気

肺炎は早期に適切な治療を受ければ完治できる病気です。

誤嚥性肺炎の場合は、飲み込む力の低下と、誤って飲み込んでしまったことが原因ですので、症状を抑える治療を行います。解熱剤や咳を止める鎮咳薬(ちんがいやく)、痰を出す去痰薬(きょたんやく)が処方されます。そして安静が必要です。

さらに二度と誤嚥をしないよう生活指導を受けます。また、ドロドロご飯でもむせてしまうようだと、「食事」はあきらめてもらい、チューブで栄養を摂る「経管栄養」を選択しなければなりません。経管栄養には「胃瘻(いろう)」や「静脈栄養」などがあります。

微生物による肺炎の場合、抗菌薬という微生物を殺す薬が処方されます。以前は注射による投与しかなかったので入院が必要でしたが、最近は飲み薬タイプの抗菌薬が出ているので、自宅療養も可能になりました。

呼吸が苦しい場合は、気管支拡張薬が処方されることもあります。

ワクチンで予防

微生物による肺炎のうち、肺炎球菌による肺炎は、ワクチンによって予防できます。高齢者には行政からの助成金が出ますので、お住まいの市町村に聞いてください。

まとめ

老衰のひとつの形として、肺炎による死が避けられない場合があります。しかし肺炎について知れば知るほど、老衰以外で肺炎で亡くなるのはもったいないと感じるはずです。これが死因4位になっているのは、きっと「肺炎ぐらい」という気持ちのせいではないでしょうか。